Achtung - Wichtiger Hinweis! Diese und alle folgenden Kapitel sind z. Z. noch in Überarbeitung und werden zum Teil neu verfasst.

Theorie und Realität

Die Theorie besagt:

Bei einer nicht gedämmten vertikalen Einrohrheizung kommt es (in starkem Maße von der Vorlauftemperatur abhängig) zu einer vergleichsweise hohen Rohrwärmeabgabe in den Wohnungen am Anfang der Rohrleitung. Deshalb fallen bei theorerisch gleichen Wärmebezug an den eHKV der Heizkörper dieser Wohnungen nur wenige Einheiten an (nach VDI 2077 sogenannte Niedrigverbraucher). Mit zunehmender Wärmeentnahme durch die Heizkörper nimmt die Versorgungswärme für die nachfolgenden Wohnungen und im Strang ab. Somit müssten bei theoretisch gleichem Wärmebezug (was in allen Räumen des Hauses andauernd gleicher Raumtemperatur entspräche) bei den nachfolgenden Wohnungen mehr Einheiten an den eHKV anfallen.

Dies bedeutet in der Umkehrung der Theorie: Wohnungsnutzer mit vielen Einheiten an den eHKV wären gegenüber den Wenig- bzw. Niedrigverbrauchern durch geringeren Rohrwärmeempfang benachteiligt und hätten höhere Kosten. Diese Wohnungsnutzer sollten deshalb durch ein Korrekturverfahren, wie z. B. das VDI 2077 BV finanziell entlastet werden.

Das ist die Philosophie zur sogenannten Rohrwärmetheorie.

Bitte beachten, für diese Webseite gilt:

Bei allen Betrachtungen, Berechnungen und Darstellungen sind mit der Größe "100 % Brennstoffkosten", stets nur die Brennstoffkosten für Heizwärme (QHW) gemeint, also die Gesamtenergiekosten (Q∑) minus der Kosten für die Warmwasseraufbereitung (QTE), also (Q∑ - QTE = QHW ), wie es auch beim BV praktiziert wird. Dabei bleibt es gleich, ob man von Energieverbrauch oder Brennstoffkosten spricht, da die Kilowattstunde auch in Euro darstellbar ist, was aber die Verständlichkeit u. U. verbessern kann. Schließlich geht es ja um (Abrechnungs-) Kostenverzerrungen durch nichterfasste Rohrwärmeabgaben in den Wohneinheiten.

Sabine und Joachim Renz

Beitrag von 2011

Wir haben ja bereits festgestellt:

Wenn allgemein von der VDI 2077 gesprochen wird, ist fast immer das Bilanzverfahren gemeint, obwohl noch zwei weitere Methoden zur Berücksichtigung der Rohrwärmeabgabe Bestandteil dieser Richtlinie sind.

Es gibt aber auch die Meinung: Diese dienen eher als Mäntelchen dafür, dass das Bilanzverfahren der VDI 2077 als die optimale Möglichkeit verkauft werden soll, Kostenverzerrungen durch nicht erfasste Rohrwärmeabgaben zu korrigieren

⇨ Erkenntnisse.

Da die messtechnische Erfassung der Rohrwärme kein Korrekturverfahren ist, soll deshalb hier nicht weiter darüber diskutiert werden. Im folgenden wird deshalb nur das Bilanzverfahren betrachtet.

Es ist logisch und realistisch, dass die Wärmeabgabe der Versorgungsrohre vom Eintritt in die erste Wohnung ständig durch die Wärmeentnahme an den Heizkörpern bzw. Abgabe von Wärme der Versorgungsrohre bis zum Rücklauf (nach der letzten Wohnung am Versorgungsstrang) ständig abnimmt. Nur ist dieser Vorgang zu keiner Zeit über die Etagen hinweg linear, sondern stets dynamisch, da er vom Heizverhalten der einzelnen Wohnungsnutzer bestimmt wird. Dies bedeutet, dass der Rohrwärmeempfang jeder nachfolgenden Wohnung abhängig vom Heizverhalten des/der vor ihm an dem Heizstrang hängenden Nutzer(s) ist und der letzte Nutzer somit die Auswirkungen der Dynamik am stärksten spürt. Bei sogenannter oberer Verteilung gilt diese Erkenntnis für jeden einzelnen Strang. Die Interaction bei einer vertikalen Einrohrheizung ist aber noch von einigen weiteren, aber sehr wesentlichen Faktoren, wie z. B. der Vorlauftemperatur, abhängig.

! Bei einer vertikalen Einrohrheizung befindet sich der Prozess der Rohrwärmeabgabe zu keiner Zeit in einem berechenbaren Verharrungszustand!

Das gesamte System dieses Heizungstyps ist durch eine ständige Verhältnisdynamik der wirkenden Faktoren gekennzeichnet. Dies macht eine theoretische, aber ehrliche und gerechte Berechnung der differenzierten Rohrwärmeabgabe mittels eines Rechenmodells für die einzelnen Nutzer unmöglich und ist deshalb bestenfalls mit Erfassungsgeräten (messtechnisch) zu ermitteln.

Die Rohrwärmehypothese ist somit nur eine naive Mutmaßung und keine mathematisch erfassbare Proportion. Verlangt diese doch ein einheitliches Nutzerverhalten und gleichen Wärmebedarf der Nutzer.

Wohlwissend, dass die physikalischen Bedingungen so sind: Dass der individuelle Rohrwärmeanteil in den Wohnungen nicht berechenbar ist, wurde dennoch der delikate Versuch unternommen, dem Problem der Rohrwärmeabgabe durch ein zweifellos fragwürdiges Kostenumverteilungsmodell zu begegnen. So musste von vorn herein klar sein, dass es im besten Fall nur um ein grobes Abschätzungsverfahren mit erheblichen Mängeln durch nichterfassbare Faktoren gehen kann.

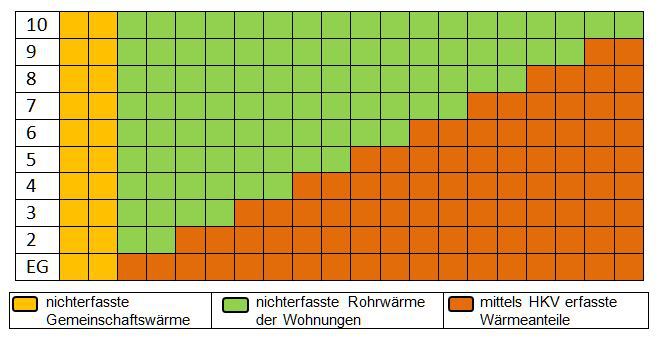

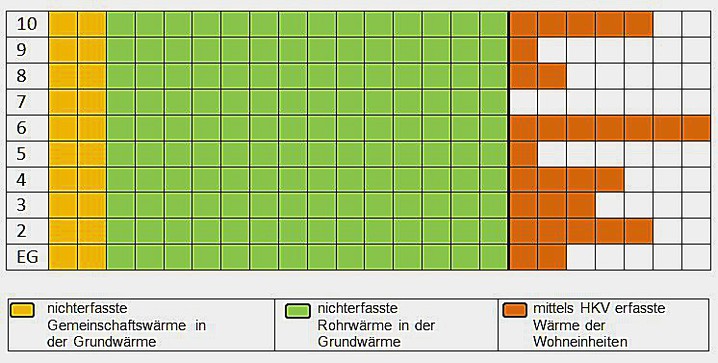

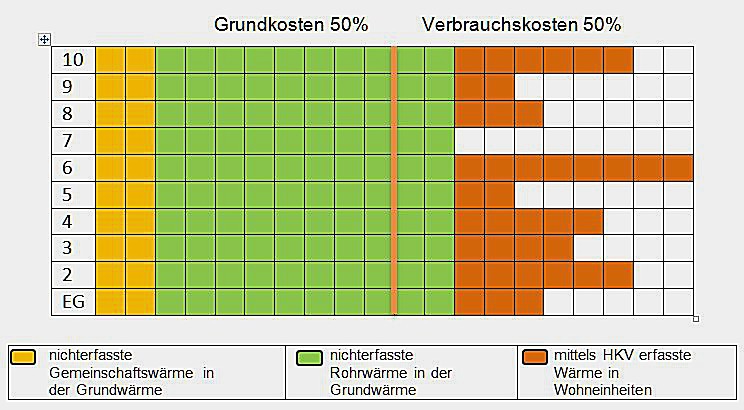

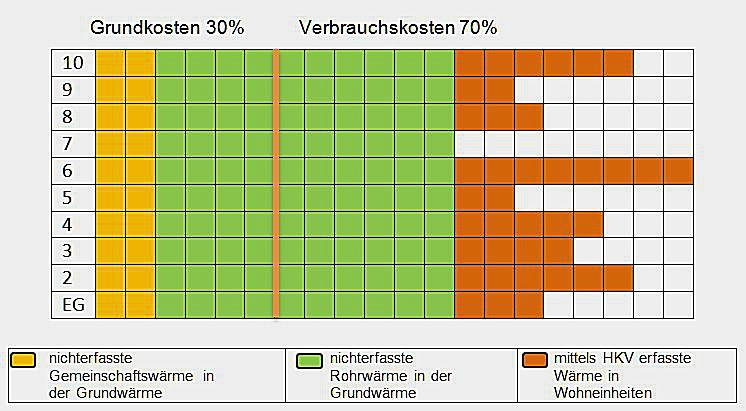

Um die Rohrwärmeabgaben überhaupt in ein Rechenwerk einzuarbeiten, bedient man sich eines recht zweifelhaften Tricks, indem man die oben dargestellte Rohrwärmetheorie zur Grundwärmethese modifiziert hat. Zuerst wird die gesamte nicht erfasste Wärme, also die Gemeinschaftswärme (gelb) aus den Trockenräumen, Fluren u. a. und die differenzierten nichterfassten Rohrwärmeabgaben aller Wohnungen (grün) zusammengefasst ⇨ Bild 4. Danach wird aus 100 % Brennstoffkosten das Verhältnis zwischen nichterfasster Wärme und erfasster Wärme errechnet.

⇨ Faktencheck ⇨ Sonstige Probleme

Der Anteil der nichterfassten Wärme (Wohnungsrohr- und Gemeinschaftswärme) wird in Form von virtuellen Einheiten bestimmt. Anschließend werden diese zu gleichen Anteilen entsprechend der Umlagegröße, in der Regel der Wohnflächenproportion, auf alle Wohneinheiten verteilt. Die Richtlinie VDI 2077 bietet für die Verteilung der theoretisch ermittelten Zusatzeinheiten zum Verteilungskriterium "Wohnflächenproportion" noch zwei weitere Abrechnungskriterien an ⇨ VDI 2077 Beiblatt S. 16 Kapitel 5 (in VDI 2077 3.5 Abschnitte 5.4 und 5.6 Red.), die aber von den meisten BV-Befürwortern wohlweislich ignoriert werden. Doch dazu mehr im ⇨ Faktencheck ⇨ ZVR).

Die für die einzelnen Wohnungsflächen theoretisch errechneten und zugeteilten Einheiten werden mit den erfassten Einheiten der einzelnen Wohnungen addiert. So werden die nichterfassten, individuellen Rohrwärmeanteile der einzelnen Wohnungen zum größeren Teil einer gewissen Gleichmacherei geopfert.

Nur durch diesen Winkelzug, der Kollektivierung aller wohnungsbezogener (individueller) Rohrwärmeabgaben, addiert mit dem nichterfassten Gemeinschaftsverbrauch, kann man u. U. das Verhältnis zwischen den in den Wohnungen durch eHKV erfassten Verbräuche (sogenannter Verbrauchswärmeanteil) und dem nicht erfassten Wärmeverbrauch überhaupt nur mathematisch verarbeiten. Egal wie groß der Rohrwärmeanteil ihrer Wohnung, oder einer spezifischen Wohnung wirklich ist:

Er wird einfach vergemeinschaftet, oder besser "kollektiviert". Damit dies nicht so sehr auffällt, mogelt man sich aus dem Begriff der "Rohrwärmeabgabe" in die neue Definition: Grundwärme.

⇨ Faktencheck ⇨ Korrekturverfahren ⇨ Abbildung 12.

Es bedeutet aber auch, die Proportionsgrenzen (Grundkosten zu den Verbrauchskosten) der Heizkostenverordnung §7 werden durch diese Zwischenrechnung unterlaufen. Wer möchte, kann auch durchaus von einer Manipulation sprechen. Das Bilanzverfahren der VDI 2077 verändert so auf versteckte Weise die gesetzlich festgelegten Verteilerschlüsselgrenzen der HeizkostenV (auch dazu später mehr im Register ⇨ Faktencheck ⇨ Abrechnungsverhältnisse). Damit ist dieses Verfahren nicht nur nach unserer Meinung gesetzwidrig.

Da aber jeder Niedrigverbraucher, z. B. auch Energiesparer, gleich ob er viel oder auch nur weniger Rohrwärme empfangen hat, zu seinem erfassten Verbrauch jetzt noch den Korrekturanteil bezahlen muss, erhöhen sich für diesen die Gesamtheizkosten. Dies ist in soweit wieder fragwürdig, da der wirkliche Rohrwärmeanteil (welcher aber eben nicht bekannt ist) des o. g. Verbrauchers, möglicherweise sehr gering sein kann. Auch eine Korrelation zwischen Rohrwärmeempfang und gemessenen Einheiten an den eHKV ist wissenschaftlich nicht nachweisbar. Für die Festlegung der Balancedifferenzen der Rohrwärme von 0,43 (43%) fehlt jeder wissenschaftlich standhafte Beweis.

Für den Wohnungsnutzer mit vielen eHKV-Einheiten (Vielverbraucher oder u. U. auch Verschwender) vermindern sich aber die Kosten durch den sogenannten Korrekturausgleich, obwohl ggf. sein Rohrwärmeanteil sehr groß sein kann, was sich dennoch auf seiner Abrechnung als Kostenminderung niederschlägt. Diese Kostenentlastung kann erheblich sein, ohne dass bekannt ist, wie hoch der Rohrwärmeempfang des Großverbrauchers wirklich ist und ob er vielleicht tatsächlich ein Energieverschwender ist. Uns liegt ein reales Abrechnungsbeispiel vor, wo die Kostenreduktion (Ersparnis) des Vielverbrauchers nach VDI 2077 BV Berechnung 59 % beträgt. Also 59 % der Heizkosten dieses Vielverbrauchers werden auf die anderen Mieter des Hauses bzw. der Liegenschaft verlagert und von diesen getragen. Diese Feststellung wird nachfolgend noch anhand realer Daten belegt

⇨ Faktencheck ⇨ Abrechnungsproportionen.

Es gibt aber aus unseren Analysen eine elementare Erkenntnis:

! Je mehr Einheiten ein Vielverbraucher aufzeigt, desto größer ist bei Anwendung des Bilanzverfahrens der VDI 2077 seine Kostenentlastung zu Ungunsten der anderen Wohnungsnutzer bzw. der Wenigverbraucher, unabhängig vom wirklichen Rohrwärmeempfang jedes einzelnen Verbrauchers.

Oder:

Wer weniger Heizenergie verbraucht - zahlt drauf !

Ein Begrenzungskriterium für die Vielverbraucher, also eine Begrenzung der Kostenentlastung, quasi als Gegenstück zum 15%-Kriterium für Wenigverbraucher, fehlt in der VDI 2077. Mit einer solchen Begrenzung der Spitzenwerte würden solche ungerechtfertigte extreme Kostenentlastungen (von z. B. 59 %) vermieden werden.

Dies kennzeichnet das BV der Richtlinie VDI 2077 für viele Fälle als "unsozial", denn nicht selten bestimmt auch der Geldbeutel den individuellen Wärmeverbrauch in den Wohnungen und zwingt zum Energiesparen. Ähnliche Fehlentwicklungen sind aber leider inzwischen gesellschaftskonform. So eben auch dann, wenn die Menschen mit geringem Budget weniger heizen und vermeintlich Heizkosten sparen. Somit werden die Wohnngsnutzer mit erhöhtem Wärmeverbrauch, den sich diese in der Regel finanziell auch leisten können, dann auch noch durch die Heizkostensparer mit finanziert, was die Vielverbraucher nicht unbedingt zum Energiesparen anregt.

Das BV der VDI 2077 wäre letztlich nur einigermaßen gerecht, wenn man von der absurden Ansicht aus geht, dass alle Wohnungsnutzer einer Liegenschaft in allen ihren Räumen gleiche Raumtemperaturen halten.

Dies bedeutet: Alle Wohnungsnutzer müssten ein einheitliches Nutzerverhalten zeigen. Ansonsten kippt das ganze Berechnungsmodell des BV. Eine solche Annahme ist aber grotesk und muss wohl nicht weiter diskutiert werden. Die Grundwärmethese ist also letztlich nur eine Form der Umverteilung der Rohrwärmeabgaben nach dem Kollektivierungsprinzip, denn es wird nur das Gebäude als Ganzes betrachtet. Das individuelle Heizverhalten der einzelnen Nutzer wird leider nicht beachtet und berücksichtigt. Jede Wohnung hat stets eine eigene, differenzierte Wohnungsgrundwärme, wie auch einen individuellen Wärmeverbrauch, so wie vom Bewohner gewünscht, was letztlich über alle Räume gemessen, die mittlere Raumtemperatur (z. B. über 24 Std. betrachtet) ergibt. Die Grundwärme, wie diese beim Bilanzverfahren definiert wird, ist nichts anderes als die Summe der unterschiedlichen Grundwärmen der einzelnen Wohnungen plus der nichterfassten Gemeinschaftswärmeabgaben, die ja in wesentlichen Teilen in den Grundkosten von 30 % bis 50 % bereits berücksichtigt wurden.

Beispielfrage:

Die oberste Wohnung am Anfang des Versorgungsrohres (obere Verteilung) erhält nach der Korrekturberechnung mit dem Bilanzverfahren der VDI 2077 den gleichen Grundwärmeaufschlag für die Verbrauchskosten, die dann mit den erfassten eHKV-Einheiten addiert werden, wie eine gleichgroße Wohnung am Ende des Heizstrangs (Parterre), zugeteilt. Beide Wohnungen zeigen „Null“ Einheiten an allen Heizkörpern, wie etwa bei Leerständen.

Haben beide Wohnungsnutzer die gleichen Kosten? Welche Wohnung wird wärmer?

Klar - die oberste Wohnung wird sehr deutlich wärmer, da diese lt. Rohrwärmethese und real mehr Rohrwärme zugeführt bekommt. Beiden Mietern werden aber die gleichen Kosten berechnet.

OK.

Was ist, wenn beide Wohnungen 1000 Einheiten verbrauchen (der zugeteilte BV-Korrekturbetrag ist wieder gleich)? Sind die Kosten der beiden Wohnungen immer noch gleich groß? Ja, klar. Wer hat aber mehr Wärme empfangen?

Aha, Sie riechen den Braten. Der Benachteiligte ist wieder der Wohnungsnutzer am Ende des Heizstrangs, der wesentlich weniger Gesamtwärme (Heizkörperwärme plus Rohrwärme) empfangen hat, aber dennoch durch das BV der VDI 2077 mit dem gleichen Grundwärmeanteil und so mit den gleichen Kosten belastet wird, obwohl sein persönlicher Gesamtwärmemempfang und damit sein tatsächlicher Verbrauch an Heizenergie geringer ist. Die VDI 2077 Theoretiker erklären jetzt bestimmt: Wenn er es gleich warm haben will, wie der erste Mieter am Heizstrang, dann muss er mehr aufdrehen, hat mehr Einheiten, in Folge auch mehr Kosten und muss deshalb entlastet werden.

OK, eine schöne Hypothese.

Aber vielleicht benötigt oder möchte der Weniger-Verbraucher am Ende des Heizstranges gar nicht mehr Wärme als der Vergleichsmieter am Anfang der Versorgungsrohre, der u .U. rund um die Uhr alle seine Räume voll beheizt? Für den Weniger-Verbraucher ist sein Wärmeempfang aber ausreichend. Dafür kann es verständlicherweise verschiedene Gründe geben:

- geringerer Wärmebedarf (mittlere Raumtemperatur in C° ist geringer, Komfortanspruch),

- es wird ausreichend und richtig über die Fenster gelüftet (tägl. 2 - 3x kurzzeitige Stoßlüftung),

- die Anwesenheit in der Wohnung über den Tag ist geringer,

- es werden nur die wirklich benutzten und benötigten Räume voll beheizt,

- die Heizkörper werden bei Abwesenheit auf ein niedrigeres Wärmeniveau ab geregelt,

- dafür werden zeitgesteuerte elektronische Thermostatregler verwendet,

- das Haushaltsbudget zwingt zum sparsamen Umgang mit der Heizenergie,

- es wird u. U., besonders bei kurzzeitigen Aufenthalten in der Wohnung bzw. eines wenig beheizten Raumes, auch

mal eine Strickjacke angezogen,

- es werden besonders bei kurzzeitigem Wärmebedarf zusätzliche Wärmequellen benutzt (z. B. elektr. Fußbodenheizung,

elektr. IR-Schnellheizgeräte oder elektr. IR-Wärmestrahler im Bad usw.

⇨ Faktencheck ⇨ Sonstige Probleme mit dem BV ⇨ Bild 33),

- es wird ein intelligenter (bewusster) Umgang mit Heizenergie praktiziert,

- Die Wandseite hinter den Heizkörpern seiner Wohnung wurden mit Wärmereflexionsfolie mit Styroporhinterdämmung

ausgestattet (spart bis zu 3% durch Wärmerückstahlung lt. Frauenhofer Institut ⇨ Bild in Kopfbildleiste)

u. a. Energiesparmaßnahmen.

Der so sparsamere Umgang mit der Wärmeenergie (gegenüber dem Vergleichsnutzer am Anfang des Heizstranges) hat dem Weniger-Verbraucher aber durch das BV der VDI 2077 BV nichts gebracht. Sein Sparverhalten hat nur die geringere Rohrwärmeabgabe ausgeglichen.

Unser Beispielmieter hatte also bei gleicher erfasster Wärmemenge (Einheiten der eHKV) und gleichem Korrekturausgleich letztendlich weniger Wärme durch geringeren Rohrwärmeempfang verbraucht - muss aber gleich viel bezahlen, wie der Vielwärmeempfänger in unserem Beispiel. Zusätzlich hatte er noch Stromkosten für das gelegentliche Zusatzheizen mit Elektroenergie.

Warum dieses Beispiel?

Beim BV der VDI 2077 wird nur der erfasste Wärmeverbrauch (eHKV-Einheiten) zwischen den Wohnungen in Relation gestellt. Die unterschiedlichen Rohrwärmeempfänge werden kollektiviert und zu gleichen Anteilen (entspr. der Wohnfläche - m²) dem Nutzer in Rechnung gestellt. Mit einem ehrlichen Kostenausgleich für den differenzierten Rohrwärmeempfang hat dies leider nichts zu tun.

So wirkt sich in unserem obigen Beispiel das Heizenergiesparen für den Sparer/Weniger-Verbraucher gegenüber dem Mehrverbraucher, durch den Korrekturausgleich des BV nicht positiv für ihn aus.

Erst wenn er seinen Wärmebezug über die Heizkörper deutlich steigert, andere Mieter aber gleiche oder geringere Verbräuche haben, erhält er evtl. eine Kostenentlastung durch das BV. Also, die ganze komplizierte Rechnerei ist nur Täuschung. Es wird dem Wohnungsnutzer ein X für ein U vorgemacht und so soll ihm mit dieser sogenannten „anerkannten Regel der Technik“, Gerechtigkeit vorgegaukelt werden. Warum das Bilanzverfahren nichts anderes als ein asymmetrisches Kompressionsverfahren ist und recht wenig mit individuellem Rohrwärmeausgleich zu tun hat, erfahren Sie im Register

⇨ Faktencheck ⇨ Abrechnungsproportionen.

Mit einem Rechenbeispiel im Beiblatt der VDI 2077 (Tabelle 3) ⇨ [3] will man die Korrektheit des BV belegen. Diese Musterrechnung ist aber eben nur theoretisch, denn die Konstellation zwischen den Wohnflächen und den Verbrauchswerten ist im BV-Richtlinienbeispiel unrealistisch und wirklichkeitsfremd. Es ist schon verwunderlich, denn so nehmen mit zunehmender Wohnfläche auch die erfassten Verbrauchswerte pro Quadratmeter zu. Dieses Beispiel ist manipuliert, was bewirkt, dass die anschließenden Säulendarstellungen (Beiblatt S. 21 / Bilder 2 - 4) " gefällig und akzeptabel" erscheint. Die Wirklichkeit sieht aber nun mal ganz anders aus.

⇨ Faktencheck ⇨ Sonstige Probleme mit dem BV

Unsere Meinung:

Das Bilanzverfahren der VDI 2077 3.5 gleicht bei Einrohrheizanlagen mit oberer Verteilung den Rohrwärmebezug zwischen den Wohnungsnutzern nur scheinbar, also nicht wirklich aus.